打开文本图片集

摘 要:当前我国古村落的保护现状与旅游开发存在诸多问题。历史保护是基于文化遗产旅游及旅游地可持续发展的综合性系统保护,是一项新课题。传统文化的宽容、尊重与复兴是古村落旅游地历史保护的前提和背景。古村落旅游地须探索并完善本土化公司运营与社区参与的管理机制,同时,追求古村落旅游地及其旅游的“乡村性”和生活化、居民参与旅游和主客良性互动等方面的多元动态原真性。

关键词:古村落;旅游地;历史保护;制度设计;社区发展

Abstract:The current our country ancient village protection present situation and the traveling development has many problems.The historical protection is based on the cultural heritage traveling and the traveling sustainable development comprehensive system protection, is a new topic.The traditional culture tolerant, the respect and the revival are the ancient village traveling history protection premise and the background.The ancient village traveling must explore and consummate the management mechanism which the localization company operation and the community participation, simultaneously, pursues the ancient village traveling and the traveling “the village” and the adaptation, the inhabitant participates in aspects and so on traveling and host and visitor benignity interaction multi-dimensional dynamic original real.

Key words:ancient villages;cultural heritage tourism districts;historic conservation;system design;community development

中图分类号:C912.81 文献标识码:A

文章编号:1674-4144(2012)-12-67(6)

1 古村落概念界定

古村落是指建村历史长久,保留近代以前所营造的相对完整的村落形态格局、相对完好的特色民居、相对传统的生活方式、至今仍为村民居住生活的村庄聚落(可延伸至古镇),如皖南古村落、福建土楼、苗族村寨、江苏甪直古镇等,特别是各级历史文化古村镇的社区型文化遗产地,如已列入《世界文化遗产名录》的我国皖南古村落(西递、宏村)、福建土楼、丽江古城、平遥古城等,日本的白川乡和五屹山历史村座,以及日益成为旅游热点的北京爨底下村、江南周庄古镇、藏羌碉楼与村寨、黔东南苗族侗族村寨等文化遗产旅游地。

古村落是一个群体、社区、宗族、民族的集体记忆和智慧结晶,是一个集乡土建筑等物质文化遗产,民俗、民间技艺等非物质文化遗产和宗族、耕读等文化内涵于一体的人居空间。古村落保护是一个比较复杂的问题,牵涉到古村落保护的紧迫性、时代意义、保护思路与理念以及规划与措施,包括保护古村落物质文化遗产,即古民居、村落选址原续性、建筑环境和布局的和谐性,也包括非物质文化遗产的原真性和文化传统的延续性。

我国在古村落保护与可持续发展方面经验尚显欠缺,任重而道远。基于此种现状,本文将古村落作为一个完整的包括自然、社会、经济和文化等复合因素的动态与发展的有机体系去研究,运用理论与实践密切结合的方法,提出古村落保护与社区发展的可行性政策策略[1],针对古村落及其旅游可持续发展、旅游效应、文化遗产保护、古村落社区发展、社区增权、社区参与、主客关系、旅游原真性等基本课题展开论证。

本文主要运用旅游学、城市规划学、社会学、文化人类学和人文地理学等相关学科理论和知识展开研究,主要研究方法有文献分析法、实地调查法和定量分析法等。

2 理论阐述

2.1 古村落旅游地

古村落是不同历史时期形成的、具有独特文脉特征且延续至今的村落,是存在于中尺度地理空间上的一种特殊景观,是由历史遗留下来的民居、事象、艺术、环境、生产以及一种抽象的文化内涵、风格、古韵氛围等组成的综合景观体。古村落既包括村落起源、形态布局、民居建筑、工艺构件等实体文物型文化遗产,又包括民风民俗、传统技艺、节日庆典、生活方式等非物质文化遗产。

古村落是文化遗产体系中的一种重要类型,是人类智慧和自然环境的结晶,有着重要的历史、艺术及科学价值,是一笔亟待保护的文化遗产。文化遗产是最具核心竞争力的旅游资源,随着旅游产业纵深发展和旅游活动高品位化趋势加强,文化遗产旅游已成为旅游消费的一个重要组成部分。同时,古村落也需要进行经济建设,以保持社会、经济和文化的持续发展,利用古村落的文化价值科学发展旅游,既能保护文化遗产资源,又能给古村落带来新的发展契机。古村落旅游既是一种民族或民俗文化的遗产旅游,亦是一种民族或民俗社区旅游。古村落既有珍稀的物质文化遗产,也有活态的非物质文化遗产,是双遗产的综合体;它既是传统社区的历史文化遗存形态,也是作为现代社会一部分的人居村落社区。

因此,对作为现代农村社区的古村落进行保护,对古村落文化遗产进行整体性和活态保护,既须保护文物古迹不受破坏,更须尊重原住民的生活意愿、符合其生存利益,保持当地居民社会生活的稳定性和历史文化环境,但最终还是必须落实到处于城乡统筹基本制度支撑下的古村落自我成长可持续发展的社区发展上。而制度因素在文化遗产保护和利用中起到至关重要的作用。旅游发展是一个复杂的系统,文化遗产资源管理体制和保护利用制度取决于社会制度和环境,以制度因素为研究角度和切入点,有利于深入认识和探讨文化遗产保护的学术研究和实践课题[2]。因此,在旅游开发背景下,古村落旅游资源原真性的保持机制与古村落旅游资源本体的可持续性、古村落社会资本的运行机制,应是今后国内古村落保护与旅游可持续发展研究的重点。

2.2 历史保护

现代意义的保护观念与实践,其实是一种诠释历史建筑在当今时代意义与价值的独特方式。由于对历史的无知而造成的保护性破坏,原真性(authenticity)成为近年来历史保护的关键概念[3],这表明保护的进程已需在理念和实践上向更深层目标迈进。历史保护(historic conservation)是为减缓文化遗产和历史环境衰败速度,对保护项目及其环境所进行的科学细致的调查、勘测、鉴定、登录、修缮和改善等动态性管理活动,更是一种观念和方法[4]。历史保护学已成为一门新兴的综合性学科[5],它包括,对于古村落旅游地的历史保护,对具有浓郁地方民俗特色的文化遗产、历史传统、社会环境、居民网络、生活方式、价值体系和信仰的弘扬与复兴,以及城乡统筹下古村落社区发展,使文化遗产旅游地得到可持续发展。

文化遗产旅游地历史保护是基于文化遗产旅游及旅游地可持续发展的综合性系统保护,是一项新的理论研究和实践课题。本文跨越学科界限,通过借鉴并整合社会学、人类学、城市规划学等学科理论,力图以其解释力显示对理论、政策和实践的特定价值,构建多学科多层次的文化遗产旅游地的历史保护体系和策略。

2.3 社区发展

社区在狭义上是指农村相对独立的自然树落和城市内有一定人口规模限定的地缘性生活共同体。社区发展(community development)是政府、居民和相关社会组织整合社区资源、强化社区功能、解决社区问题、塑造居民社区认同与归属感、培育社区参与、互助与自治的过程[6],是一种有计划的社区动态变化过程,促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展,从而推动社会全面进步。

超越于1991年民政部首倡并逐步试点的由政府推动侧重于改善城市居民生活的“社区建设”,社区发展不仅要帮助居民争取当前要求,更重要的是居民自我成长与发展[7],前者是指社区经历了特殊变故后的重建,或是弥补某些不足的过程,后者则是针对城乡现代化的分离性冷漠化现状,通过增加社会资本,提倡人文关怀和人际联络的社会整合方略。社区发展应符合解决问题、由上而下、全体参与、相互合作、物质与精神发展并重等原则[8],它更强调运用民间组织增强居民社区意识、社区体系内外相关单位协同整合等方面。

新农村建设和城乡一体化视野下的社区发展更应延伸至乡村社区。社区发展应围绕城乡区位功能,现有资源配置合理性、适度性的要求,破除与之相关的制度障碍。如果说政府对社区自治的帮助扶持是治表,推动社区发展则是治本,在超社区范围内形成有广泛利益基础相对紧密的功能性联系,进而从内生要求上而非外在强化上提升社区意识,改变社区自治和民主监督受表层化局限的封闭性状态。

推进城乡统筹,促进乡村社区发展,必须改革现有社区建设体制。在新农村建设背景下,后发型农村社区发展需要内源发展与外部干预相互整合与协调,不仅需要培养和激发社区居民的需求和发展欲望,同时要形成社区互助合作的机制,通过制度性诱导、政策保障和资金扶助,推动农村社区全面综合发展。本文认为,古村落历史保护的目标在于推动其从衰落走向物质形态、经济结构与功能的全面振兴,营造具有历史感的亲和社区,这一目标可通过古村落内外各种资源共同推动的社区发展达成。

3 古村落旅游地历史保护的制度设计

3.1 传统文化的宽容、尊重与复兴

文化自鄙是古村落文化遗产消亡的根本原因,而文化自毁是对更为致命的因素,培养文化自珍意识是保护的最有效途径。在古村落保护过程中,让文化拥有者认识到自身文化价值,克服自鄙心理,树立文化自珍意识,防止自毁现象发生[9],尤为急迫。徽州古村落旅游开发的实质,既是中国古文化的开发,也是原住民文化传存的开发。因此,对传统文化的宽容、尊重与复兴成为古村落历史保护的前提条件要素和人文生态环境。

要建立起古村落居民自发保护的机制,激发和提高居民的保护意识,通过宣传和教育传授保护的知识和方法,帮助居民克服对古村落文化的“自鄙”心理,使其自发朴素的行为变为一种自觉、有意识、科学的保护行动。这种传统文化的重新建构,是一种动态的真实,是传统文化在吸纳现代文明基础上而出现的一种文化创新。

探索古民居村落可持续发展之路,必须充分尊重地方传统文化和当地居民的生活习俗,保持传统建筑文脉的延续, 充分发挥设计师与当地居民的参与作用, 使传统建筑遗产在保护中发展, 在发展中进一步得到保护。我们既不必“严防死守”,更不可“另起炉灶”,应科学有序“疏导”历史文化遗产的河流,使古老文明与现代社会融汇共进。当代人是文化遗产的创造者,而非被动的接受者[10],文化遗产以历史为资源,以当代社会为基础,可望“创造未来文化遗产”[11]。

在创造新传统主义与乡村重建方面,日本处在世界前列。当代日本国内旅游的怀旧与新传统主义,持续增强日本文化遗产旅游的全球吸引力。我国传统文化的核心基石是伦理道德,它影响了我们几千年的生活和价值取向。要想复兴传统文化就必须从传统伦理道德做起,就必须将传统的“孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻、仁、爱、和、平”潜移默化到每一个中国人心里去。在居民和游客的调查问卷中,“如何看待村庄建造讲究风水”,绝大多数选择了“我们传统文化的一部分,可适当利用”(游客100%;居民97.3%),表达了对文化传统的宽容态度。

为促进古村落及其旅游可持续发展,黄山地区有必要推进黄山市徽文化发展战略,设立徽州文化院,建立徽州文化发展基金,宣扬与传播徽文化,同时,让徽文化走进黄山市中小学生课堂,将古村落相关历史文化知识,传统文化礼仪等,编成中小学补充读本,让广大青少年接受古村落传统文化熏陶,从小树立遗产保护意识。特别是在西递明经书院和周边乡村中小学开展徽文化教育,让孩子们习得传统礼仪,了解传统民俗,学习传统技艺。邀请民俗专家在社区、学校举办徽州民俗讲座,搜集整理和设计恢复已经消失或濒临灭绝的传统民俗。

3.2 城乡统筹与社区发展架构

城乡统筹是科学发展观的要求,是构建和谐社会的关键环节,是全面小康社会进而实现现代化的重要标志。城乡一体化准确反映城市和乡村的内在联系, 有利于在城乡联系层面上推进城市化进程, 有利于城市化与解决“三农”问题, 使之成为实现城乡协调发展, 改变二元经济结构的新思维和推动力[12]。新农村建设是统筹城乡发展的新目标和新模式,城乡一体化的战略重点应放到新农村建设上。

从社区发展的角度来理解,并不是所有的古村落都宜于把旅游业作为社区发展的主业,而应通过社区自主能力的培植,结合科研机构和学术专家的规划,政府构建社区旅游整合的平台, 将社区发展与旅游发展相融合,形成社区和旅游业可持续发展[13]。

从根本上说,农村社区发展的最终目标在于通过社区建设赋权于民,培育社区居民的自立、互助、合作精神,增强农村社区自我整合和发展的能力[14]。如皖南古村落的査济村古建筑群保护协会非盈利的乡村民间组织,缺乏制度扶植和资金支持,在行政管理和商业经济的双重围攻下而陷入尴尬和消亡的境地。

3.3 本土化公司运营与社区参与管理机制

利益相关者的利益均衡是推动旅游目的地及相关社区制度变迁的重要动力。在社区共生系统中,社区各个利益主体对社区旅游参与程度不同,旅游社区的发展模式也会不同,其发展模式的差异主要取决于社区集体、社区居民、开发商、地方政府以及中介组织的参与程度。

西递、宏村分别采用以村镇为主体和公司租赁经营为主体的两种模式进行旅游开发。宏村旅游管理公司在景区开发、营销和服务水平上的优势无可置疑,但在社区发展、居民致富方面考虑欠佳,与社区沟通比较欠缺,由此引发的居民与政府、开发商、旅游者的矛盾冲突以及居民遗产保护积极性受挫等,已对旅游地可持续发展构成威胁。西递村镇经营在就业、提供商机、旅游分红等方面向本村居民倾斜,居民得到较多实惠,因而旅游参与度较大,但在集聚发展资金、管理水平、营销宣传方面存在弱势,缺乏发展后劲。从长远来看,西递目前经营模式和经营状况很难保证社区旅游参与度再提高,因此合适的制度安排是提高社区旅游参与水平的根本保障[15]。作为可持续旅游的一种实现形式,社区参与旅游的成败与利益相关者利益的协同程度和行为的协作方式密切相关。贵州天龙屯堡“政府+旅游公司+农民旅游协会+旅行社”四位一体的乡村旅游发展模式在全国颇具典型性[16],西递和宏村可资借鉴。

在我国,旅游社区居民自治型社区参与模式起步较晚,但已取得了一些成功的经验,例如,一些乡村旅游社区成立了居民全员参与或自愿参与的集体性旅游股份公司,集体和个人都在公司占有股份,统一旅游业的经营活动,这种发展模式有效防止“飞地化”现象和社区居民边缘化,充分调动了社区居民参与旅游发展的积极性。但原住民的生活形态怎样最大限度保存下来,成为古村落保护的两难问题:没有了原住民,古村落失去了人的历史;有了原住民,其现代化的生活要求又可能破坏古村落的风貌。乌镇以其所宣称的“保护最彻底,功能最完备,环境最优美,管理最科学”,采取“先整体搬迁,后规划返迁”[17],然而,这一“乌镇模式”让居民成了临时工与雇员,何以再“脱胎转世”为世代生息的原住民?令人深思。

关注社区居民的文化感知和保护态度,关注旅游发展利益分配,强调社区参与旅游规划与决策过程,提高居民主体地位,强化古村落文化遗产保护力度,关注社区民生问题,提升居民地方认同感[18],是古村落文化遗产保护与旅游可持续发展的关键因素。可试验“政府主导+社区主体+企业经营+第三方力量介入+法制规范”的社区旅游发展模式[19],以完善古村落文化遗产旅游地本土化公司运营与社区参与等管理机制。

4 古村落旅游地历史保护的制度保障

4.1 整合型历史保护管理措施

在保护理念、方法和手段上,古村落旅游地须由过去文物考古和建筑修复,演进为多学科共同参与的综合行为,进而具有多学科、综合性和多样化的特点,使保护从建筑师、规划师和文物保护者单方面参与行为转化为更广泛的社会调查和民众参与。同时,要建立有效的历史保护工作学术和职业的动态网络和合作机制,建立有效的信息网络和体系,获得来自居民、企业、科研机构和政府部门等相关团体的反馈信息,从而构筑并落实多学科全方位、延续性并具备内在协调管理机制的文化旅游地历史保护研究与实施体系。

4.2 社区发展式历史保护体系架构

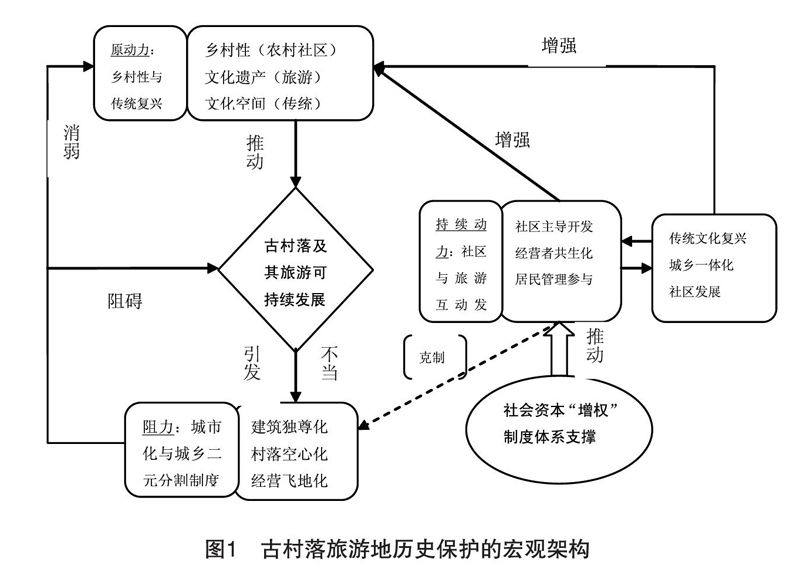

在古村落旅游地历史保护的宏观架构层面,本文提出为古村落历史保护和古村落旅游可持续发展,在挖掘和提升古村落及其旅游发展动力的同时,需要借助社会资本的“增权”和制度体系的支撑,在新农村建设和社区发展过程中得以实现。(图1)

在古村落旅游地历史保护的内在机制构建方面,本文提出在城乡统筹和社区治理双轮驱动下,推动古村落居民参与旅游,通过社区发展、本土化公司运营和文化原真性保护等途径达成古村落及其旅游可持续发展的既定目标(图2)。

4.3 古村落及其旅游的原真性追求

首先,这种原真性表现在古村落及其旅游地的“乡村性”和生活化。“乡村性”(rurality)是乡村旅游可持续发展的依托。世界经济合作与发展组织(OECD,1994)将乡村旅游定义为在乡村开展的旅游,田园风味(即乡村性)是乡村旅游的中心和独特的卖点。而作为文化遗产地的古村落就是农村,“乡村性”理所当然而又不可忽略是其特性之一。

立足于原真性保护,在城市化过程中古村落古镇应保护和延续农业社会聚落特征,比如,“小桥流水人家”是江南古镇的聚居模式,也可构成新城镇的“江南基因”,保护古镇水乡文化的原真性,营造和谐的整体人文生态系统体验[20]。古村落的农业、乡村与居民保障了乡村性,西递炊烟鸡鸣是古村落社区的生活写真;西递难断的血脉亲情是村庄的社交与关联,是古村落延续的命脉。但西递村的树林和田野里的水泥路则破坏了这种原真的古“乡村性”。有研究者指出西递街巷路面上有马粪,“卫生需要改善”,笔者在调研中发现,马匹作为生产生活的交通工具,与古村落原真性的居民场景不可分割,完全可融入古村落的旅游项目和乡村风景,只是在管理力度上要予以加强。

永久居民的存在是乡村性旅游的必要条件。居民活动是古村落文化的一个重要组成部分,在保护建筑形式、改善居民物质生活条件的同时,更重要的是要维持人们的传统交往模式、保护地方建筑文化, 复兴已衰落的社区交往空间,使之恢复生机。

应规避文化旅游地传统文化的过度涵化与过速变迁而导致的消极影响,如象丽江古城传统的生活方式和居住活动正被功利庸俗的商业和旅游活动所取代而蜕变为“游客的古城”的负面后果应避免[21],更不宜提倡居心叵测迁出古城古村居民实施“空城计”。

其次,这种原真性表现在古村落居民与旅游者之间的真实互动性上。笔者在同村民交流互动过程中发现,多数人表现出亲切的待客态度,允许拍照合影,并主动要求把照片寄回以示保存。保护古村落文化生态系统的原生形态,要用尽可能接近文化精髓的生活样式为旅游者构建观赏、参与和体验文化事象的原真性或“舞台真实”。

古村落旅游的体验性程度一方面决定于旅游者的心理,另一方面则取决于旅游地原真性的文化氛围。最具文化体验性的旅游活动,表现形式应尽量采取“原生态”式,使旅游者在游览过程中融入现实旅游目的地的社区生活,在与当地居民交流、沟通和互动过程中获得原真性体验。在西递,笔者注意到游客在古村落的祠堂里登上花轿、在古民居坐上太师椅、在池塘边同居民一道洗菜等,并拍照留念,获取片刻的亲身体验与享受。

5 结语

围绕古村落旅游地的保护与开发,探讨在传统复兴和新农村建设等大的社会背景下,古村落所面对的社区发展趋势与方向,借鉴其他学科理论和实践,尝试建立古村落旅游地历史保护的综合研究体系框架和制度设计构想。

参考文献:

[1] 陈麦池,黄成林.古村落型文化遗产旅游地历史保护体系、原则与策略[J].华侨大学学报(哲学社会科学版),2011,(2):43-51.

[2] 王京.关于日本文化遗产保护制度的几个问题——以民俗及民俗学的关联为中心[J].文化遗产,2012,(1):94-104.

[3] 卢永毅.历史保护与原真性的困惑[J].同济大学学报(社会科学版),2006,17(5):24-29.

[4] 张松.历史城市保护学导论——文化遗产和历史环境保护的一种整体性方法[M].上海:同济大学出版社,2008:9-15.

[5] 张松.从历史保护教育看当今的热点话题——青年学子的认识与观点[M]//《理想空间》编辑部.城市遗产研究与保护.上海:同济大学出版社,2004:122-128.

[6] 徐永祥.社区发展论[M].上海:华东理工大学出版社,2001:5.

[7] Thomas,D. N..The Making of Community Work[M].London:George Allen and Unwin,1983:138.

[8] 于显洋.社区概论[M].北京:中国人民大学出版社,2006:306-311.

[9] 郑土有.“自鄙”、“自珍”与“自毁”——关于古村落文化遗产保护的思考[J].云南社会科学,2007,(2):135—137.

[10] Graburn,Nelson.当今日本的过去——当代日本国内旅游的怀旧与新传统主义[M]// Nelson Graburn.人类学与旅游时代.桂林:广西师范大学出版社,2009:145-162.

[11] 魏小安,王洁平.创造未来文化遗产[M].北京:中国人民大学出版社,2005:124-125.

[12] 杜受祜.城乡一体化:统筹是关键、协调发展是目标——对成都市城乡一体化的理论思考[J].农村经济,2005,(12):3-6.

[13] 余向洋.古村落社区旅游的另一种思路——借鉴台湾社区营造经验[J].黄山学院学报,2005,7(5):42-44.

[14] 许远旺.规划性变迁:机制与限度——中国农村社区建设的路径分析[D].武汉:华中师范大学.2010:130.

[15] 杨效忠,张捷,唐文跃,等.古村落社区旅游参与度及影响因素——西递、宏村、南屏比较研究[J].地理科学,2008,28(3)::445-451.

[16] 陈志永,李乐京,梁涛.利益相关者理论视角下的乡村旅游发展模式研究——以贵州天龙屯堡“四位一体”的乡村旅游模式为例[J].经济问题探索,2008,(7):106-114.

[17] 陈向宏.乌镇保护之谜[N].成都日报,2005-4-30.

[18] 卢松.历史文化村落居民对旅游影响的感知与态度模式研究[M].安徽:安徽人民出版社,2009:164-177.

[19] 孙九霞.旅游人类学的社区旅游与社区参与[M].北京:商务印书馆,2009:324.

[20] 张松.小桥·流水·人家——江南水乡古镇的文化景观解读[J].时代建筑,2002,(4):42-47.

[21] 张波.旅游对接待地社会文化的消极影响[A].尹德涛,等.旅游社会学[C].天津:南开大学出版社,2006:254-265.

责任编辑:蒋亚林

扩展阅读文章

推荐阅读文章

花田文秘网 https://www.huatianclub.com

Copyright © 2002-2018 . 花田文秘网 版权所有